“Dan di dunia ini, manusia bukan berduyun-duyun lahir di dunia dan berduyun-duyun pula kembali pulang … seperti dunia dalam pasar malam. Seorang-seorang mereka datang … dan pergi. Dan yang belum pergi dengan cemas cemas menunggu saat nyawanya terbang entah ke mana” (Pramoedya Ananta Toer)

Semasa hidup, separuh usia Pram dihabiskan dalam penjara. Namun, di tempat itu pulalah karya-karya besarnya lahir. Penjara sama sekali tak membuatnya berhenti menulis. Baginya, menulis adalah tugas pribadi dan nasional.

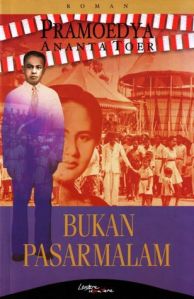

Setelah Bumi Manusia—dengan tetralogi burunya—banyak dipuji pembaca, barangkali novel Bukan Pasar Malam bisa dikatakan novel yang juga banyak mendapat pujian.

Novel ini tergolong pendek dari sekian novel tebal yang ia tulis. Meskipun begitu, dari buku setebal 104 halaman ini Pram bisa mengubah karakter tokohnya yang keras menjadi lunak dengan sangat tegas. Tak peduli seberapa banyak halaman, tapi dengan buku setipis ini Pram mampu membuat cerita yang padat dan sarat kritik.

Barangkali—dalam hidup manusia—sebuah kata ‘sesal’ sama sekali tidak bisa tidak membuat seseorang jadi lumpuh hatinya. Perasaan tidak menyenangkan yang selalu datang di akhir sebuah peristiwa dan tentu saja tidak bisa diulang bagaimanapun caranya.

Ananda tak suka mendengar kabar tentang sakitnya adikku itu. Sungguh aku tak bersenang hati. Mengapakah adik saya itu bapak biarkan sakit. O, manusia ini hidup bukan untuk dimakan tbc, Bapak. Bukan. (Halaman 89)

Berawal dari surat itulah, tokoh aku kemudian mengalami rasa sesal yang bertambah-tambah ketika satu persatu apa yang buruk dalam pikirannya ternyata sangatlah tidak adil dan salah.

Sang ayah adalah seorang pejuang kemerdekaan yang mengalami kekecewaan dan tak mendapat tempat yang layak justru ketika kemerdekaan yang diperjuangkannya telah tercapai. Lalu ia mengabdi sebagai guru di sekolah yang Belanda Bangun. Ironisnya, ia kemudian meninggal karena TBC yang disebabkan oleh rasa kecewa yang begitu mendalam.

Pram menceritakan kisah ini dengan komposisi yang pas sekali sehingga membuat pembaca dapat tersentuh dan ikut tersedu sedan. Meskipun begitu, novel ini tentu bukanlah termasuk novel cengeng.

Ada sentuhan-sentuhan mistik yang dibalut religiusitas dalam novel ini. Itulah sebabnya, barangkali Romo Y.B Mangunwidjaya mengatakan bahwa novel Bukan Pasar Malam menjadi karya Pram yang paling disukainya.

Kita sama tahu jika Pram lebih banyak menulis novel-novelnya dari kisah nyata suatu tokoh daripada berkhayal dan melahirkan cerita dari imajinasinya sendiri. Begitupun, dalam roman ini yang kemudian menimbulkan kecurigaan sebagai sepotong kisah tentang dia dan ayahnya. Meskipun, ia sengaja tak memberi nama pada satupun tokoh-tokoh dalam novel ini.

Di film dokumenter tentang Pram yang digarap oleh Yayasan Lontar, ia bercerita tentang ibunya yang meninggal bersama dengan adik bungsunya saat Pram berusia 17 tahun. Pram berkisah bahwa, ia mengurusi sendiri upacara kematian ibunya tanpa ada seorang punyang membantu. “Begitu banyak orang yang dibantu keluarga kami, waktu dalam keadaan seperti itu tak ada satu tangan pun yang membantu” katanya di film tersebut.

Pertanyaan pertama yang muncul kemudian, sang ayah di mana? Kenapa Pram sendiri yang mengurusi ibu dan keluarganya?

Apa yang diceritakan Pram di film kemudian menjadi relevan dengan kisah keluarga tokoh aku dalam roman Bukan Pasar Malam. “Oh … perang Mas, … perang telah merampas ibu kami, adik kami yang kecil….” (Halaman 71).

Ketidakhadiran sang ayah tentulah ada hubungannya dengan perang. Perang membikin orang-orang semakin miskin. Dan kemiskinan itulah yang mungkin membikin Pram tak sanggup mengobati ibunya yang sakit keras hingga meninggalnya.

Dalam menghadapi maut, ada pandangan yang dominan diamini oleh orang yaitu tentang kematian yang nelangsa ialah jika di saat-saat terakhir hidupnya, ia mati seorang diri. Konteks ini kemudian sejalan dengan ajaran Islam tentang bagaimana ‘menuntun’ orang sakaratul maut supaya kata yang terakhir diucapkan mereka adalah asma Allah. Yang bisa menyebut asma Allah di akhir hidupnya, maka ia termasuk orang yang meninggal secara baik.

Namun, Pram membalik cara pandang tersebut yang mungkin ia jadikan sebuah pembelaan atas meninggalnya tokoh ayah yang sangat dicintainya—yang menjadi buah bibir negatif karena meninggal seorang diri—dalam roman ini. Maka, ia bilang: “Dan di dunia ini, manusia bukan berduyun-duyun lahir di dunia dan berduyun-duyun pula kembali pulang” (Halaman 103) –seperti dunia dalam pasar malam.

Judul Bukan Pasar Malam yang dipilih Pram memang menarik, tapi tidak mewakili keseluruhan isi cerita. Bagian awal sampai klimaks, pembaca akan dibuat bertanya-tanya: ada apa dengan pasar malam? Mana pasar malamnya? Namun, ternyata setelah selesai membaca, barulah di bagian akhir cerita kita akan menemui kejutan tentang apa hubungannya cerita ini dengan pasar malam. Sebuah kematian yang bukan seperti pasar malam. Hanya sekelumit, soal itu saja.

Dan sayang sekali, karya yang bagus dengan nilai-nilai kemanusian yang keren begini tidak didukung oleh cetakan buku yang baik. Secara fisik, buku ini cukup mengganggu dengan cetakan yang buruk. Untuk pembaca yang sering mengeluh dan tak sanggup membaca karya-karya Pram yang tebal seperti tetralogi Buru, novel Bukan Pasar Malam bisa sangat cocok sebagai awal kita menikmati tulisan Pram [] 2013

Judul : Bukan Pasar Malam | Penulis : Pramoedya Ananta Toer |Penerbit : Lentera Dipantara | Tahun terbit : Cetakan 9, Oktober 2010 | ISBN : 9789793820033 |Tebal isi : 104 halaman | Harga : 25.000

*Review ini ditulis pada tahun 2013

*Review ini ditulis pada tahun 2013

Comments

Post a Comment

Komentar dengan menyertakan link hidup akan saya hapus. Maaf ya....